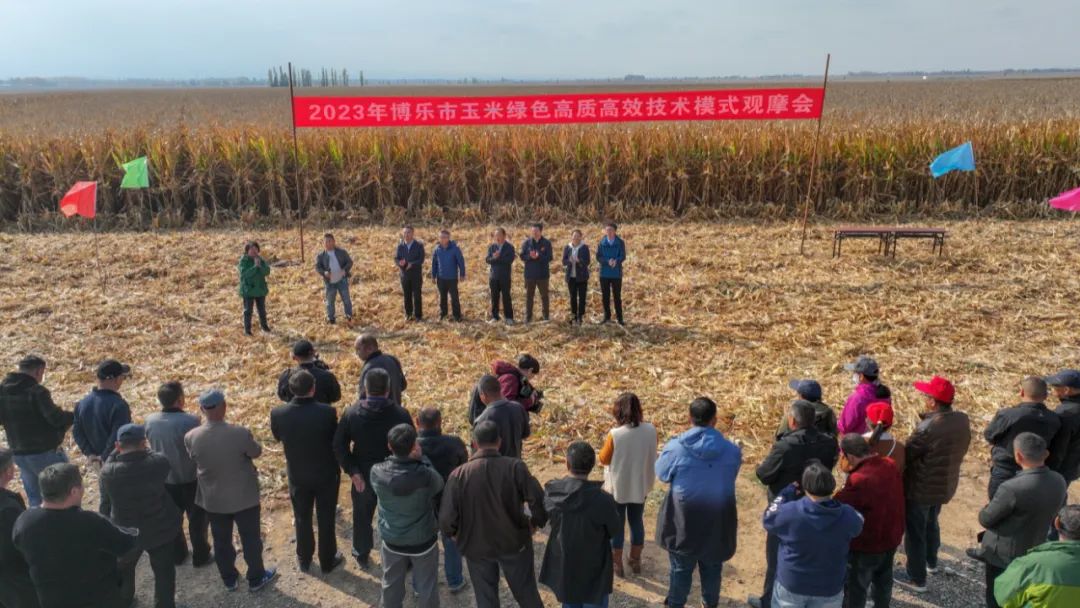

博乐玉米“科技小院”把课堂和实验室搬到乡村田间地头,高效率、零距离将"知识"转化为"行动"。10月17日,在博乐市玉米绿色高质高效技术模式观摩会上,博乐玉米“科技小院”研究生导师、博乐市农业农村机械化发展中心正高级工程师蒋贵菊通过讲解玉米机械化铺膜、无膜、半免耕、纯免耕4种植模式以及实收亩产对比,为大家上了一堂生动的玉米种植技术科普课。

“保护性耕作不用铺地膜,是用作物秸秆覆盖地表,对农田实行免耕或少耕,能够改善土壤、培肥地力、节本增效,还解决了土地‘白色污染’问题。”蒋贵菊说。据介绍,铺膜和无膜种植模式,需要犁地、翻地,区别在于前者铺地膜。纯免耕、半免耕种植模式,不翻犁土地,直接播种,区别在于后者播种前进行耙地。

观摩会上,大家通过聆听专家讲解、实地察看、现场咨询、互谈感受等方式,对玉米种植模式有了新的认识和改观,进一步掌握了新技术、多种模式种植和实用技术。

随后,与会人员观摩了博乐市阿热勒托海牧场苏门迭布斯格村、博乐市小营盘镇乌兰克日木村玉米种植区,专家及技术员现场对玉米实收进行了测产。

在博乐市阿热勒托海牧场苏门迭布斯格村,博乐市顺民种植专业合作社负责人卢建军今年分别采用铺膜、无膜、半免耕、纯免耕4种种植模式种植了1400亩玉米。通过对他的玉米实收测产,按折算成14%标准含水量,半免耕种植模式的亩产达到1334公斤,机械化铺膜、纯免耕、无膜种植3种种植模式的玉米,亩产为1173公斤、1171公斤、1185公斤。

“今年,我在同一块地上,通过统一品种、统一播种、统一管理,进行不同模式的玉米种植对比实验。刚出苗时,铺膜玉米的长势较好,但第5片叶子长出来后,优势就不明显了。同时,以铺膜模式种植的玉米容易干旱、需水量较大。铺膜种植需要犁地、翻地、多打一遍除草剂,成本较高,残膜也很难回收。铺膜、纯免耕、无膜种植3种种植模式的产量持平,综合下来,我还是看好半免耕。”卢建军说。

在博乐市小营盘镇乌兰克日木村,技术员对该村连续3年实施无膜种植技术的750亩玉米地进行测产。折算成14%标准含水量,亩产达到了1380公斤,超过了博州地区今年平均亩产的1086公斤。

“今年我们村推广无膜种植技术,效果非常好,种植户也很认可。我们种地不能只看眼前利益,要为子孙后代留下健康的土地。”博乐市乌图布拉格村党支部书记刘海富谈感悟时说。

“我们推广无膜种植也好,免耕也罢,真正的目标是‘保护’两个字。保护农业生态环境,在种中养、养中种,把土壤养得越来越肥沃、越来越健康,为农业绿色可持续发展提供科技支撑。今后,我们会通过现场观摩、线上学习以及农民夜校等途径,手把手地教农民去使用这些技术。”蒋贵菊讲述着保护性耕作的意义,对推广这项技术充满信心。

博乐玉米“科技小院”成立后,按照“科协领导、高校实施、教师指导、学生长驻、多方支持”的工作方式,引入石河子大学等高校相关专家及专业研究生,围绕玉米产业发展开展相关课题研究、科普宣传培训、农业科技服务。不断加强规范化建设,加大同依托单位博乐市顺民种植专业合作社的合作力度,坚持推广保护性耕作技术,为推进乡村振兴注入强大动力。

博州科协主席梁文明应邀参加当日观摩会。

责任编辑:桑格林

博州科协 陶 新 供稿