在新疆科技馆的办公室里,当我从繁忙的行政事务中抬起头,目光总会不自觉地落在那截历经沧桑的胡杨木展品上。它无声诉说着三千年的坚守,也像一面镜子,映照着我——一名三十五岁的科技馆行政工作者,那段在戈壁滩般的时光里“种星星”、执着“追光”的考研岁月。

一、初心如炬:科学家精神的感召

在科技馆工作的日常,是服务与见证。2023年,在整理“科学家精神耀天山”项目史料时,一封泛黄的信件照片深深触动了我。那是新疆首位院士涂治先生的家书:“我们都是党的儿子,人民的儿子……希望还能为党和人民再工作十几年。”字字句句,质朴如天山雪水,却饱含一位老党员、老科学家对祖国、对人民赤诚的初心与无私的奉献。这份初心,如同展厅里永不熄灭的科技之光,在我心中点燃了深造的渴望。与此同时,2025年上半年,我作为办公室负责人,牵头策划“共和国脊梁—科学家精神主题展”并推进实施,更深刻体会到弘扬科学家精神、提升科普效能的时代责任。这份责任与涂院士的精神感召交织,成为我考研征程最亮的航标。

二、征途如歌:戈壁滩上的“三三制”跋涉

考研之路,注定是一条需要骆驼刺般韧劲的跋涉。首次失利,曾让我在单位台阶上咀嚼着失败的苦涩。恰在此时,83岁高龄的吾守尔·斯拉木院士在群内提交关于新疆融合算力中心的建议,那份永不枯竭的科研热忱,瞬间让我看清了差距,也坚定了再战的决心。于是,“三三制学习法”成为我的战术:通勤路上,单词是前进的鼓点;午休间隙,习题是思维的战场;夜深人静,网课是指路的星辰。备考期正值我馆工作高峰期,上半年办公室处理收发文334份,组织会议11次,修订完善制度,保障了全馆高效运转。我常常是处理完公文流转、会议纪要、督查督办等工作后,才在科技馆的灯火阑珊处,或家中凌晨的台灯下,翻开书本。保安师傅那句“小徐是把单位当家了”的调侃,是那段“白+黑”拼搏最真实的注脚。我笑称自己掌握了“新疆时差生存指南”:北京时间的网课映照着乌鲁木齐的晚霞,凌晨的台灯守护着书本与窗台那盆象征希望的“考研仙人掌”(虽遗憾未能开花)。当同事们欢聚,我在单词的海洋里遨游;当家人围坐,我在用“艾宾浩斯曲线”丈量复习的节奏。这份坚持,源于对初心的守护,也是对工作与学习“双线作战”能力的淬炼。

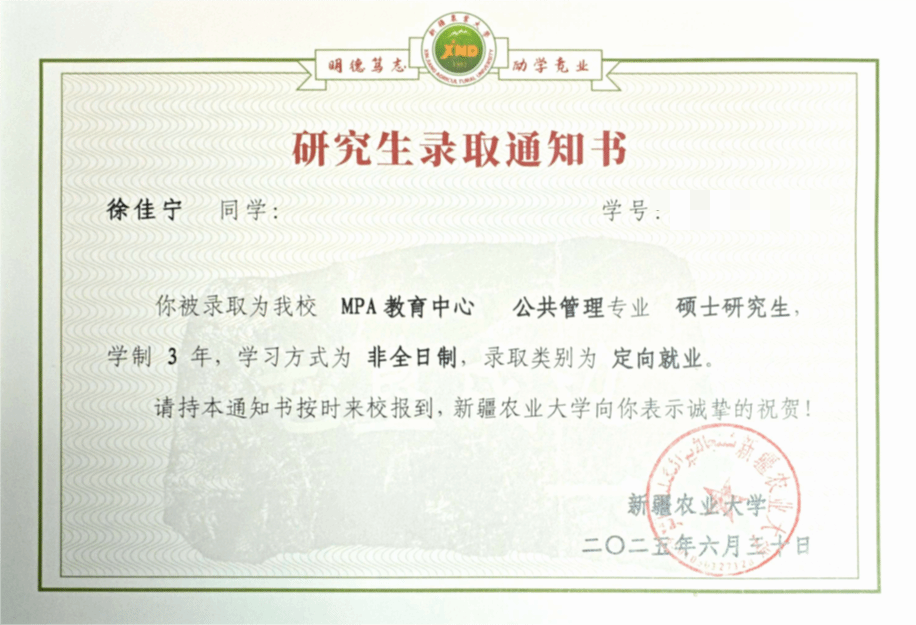

三、知行合一:公共管理点亮科普星河

当新疆农业大学公共管理硕士(MPA)的拟录取通知抵达,我再次走进熟悉的展厅。看着琳琅满目的展品,思绪豁然开朗:读研绝非仅为履历镀金,更是为求解心中萦绕的课题——如何让展品“开口说话”?如何让科学家的智慧种子在边疆沃土“落地生根”?我曾在观众留言簿上读到:“希望看到更多新疆人自己的科技故事”,这成为我思考的原点。

机械专业出身的我,与公共管理的碰撞,产生了奇妙的“化学反应”。预习“公共政策管理”时,新疆古老的坎儿井智慧跃然脑海:政策制定如暗渠引水,需科学规划;执行环节需如防渗维护,精准施策;而新疆多元的区情,恰似地质层不同的渗透系数。这种“土洋结合”的思维体操,让我对运用公共管理理论解决基层科普困境充满期待。我馆公众号开设的“你好科学家”专栏,将科学家精神“翻译”成百姓语言,正是这种理念的初步实践,如同坎儿井引雪水润良田。未来,我将把MPA课程作为“主食”,行业调研视为“配菜”,社会实践当作“调料”,努力用所学优化科普展陈设计,用政策工具破解难题,让科学的星光洒满天山南北的每一个角落。

四、扎根远望:胡杨姿态书写“闪耀”未来

有人曾问,三十五岁考研值不值?这让我想起南疆一位扎根基层二十余载的老科技工作者的话:“种树最好的时间是十年前,其次是现在。”对我而言,考研是人生的“再出发”,是作为党员发展对象(参加2025年区直机关工委培训后,思想信念更加坚定)和科技馆行政骨干,践行初心使命、强化服务能力的主动选择。

此刻,站在人生新的起点,左手握着MPA的书卷,右手攥着服务科技馆、服务科普事业的泥土。我愿像那戈壁胡杨,把根深深扎进知识的瀚海与边疆科普的沃土;我愿做一名执着的“追光者”和“种星人”,在科技馆这片特殊的星空下,以科学家精神为指引,用终身学习的行动,在时光的褶皱里种下希望的星星,在平凡的岗位上闪耀属于自己的光芒,与全体科技馆人一道,照亮新疆科学普及的未来之路!